|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Das Freizeitverhalten modern denkender Menschen ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Stundenlanges Fernsehen und übertriebene Vereinsmeierei sind genauso out wie das allabendliche Bier am Stammtisch. Sportliche Aktivität, Kultur, Mobilität und die Familie stehen heute nach Feierabend im Mittelpunkt. Verändert hat sich auch das Reisegepäck, egal ob junge Familie oder überzeugter Single. Kaum noch ein Urlaub ohne Surfbrett, fast undenkbar ein Freizeittrip ohne Mountain-Bike auf dem Autodach. Aber auch Sattelzeug, Tennis-Equipment oder Golfbesteck gehören immer häufiger zur Standardausrüstung des erholungssuchenden Menschen.

Die vielfältigen Möglichkeiten, das Leben zu genießen, sowie die Bedürfnisse eines auf Image und Qualität bedachten gewerblichen Mittelstands stellen natürlich auch neue Anforderungen an das Verkehrsmittel Nummer 1: das Automobil. Gefragt sind Fahrzeuge, die sich problemlos der jeweiligen Situation anpassen lassen, die sich einerseits als elegante, komfortable Reiselimousine anbieten, aber andererseits auch in der Lage sind, das gerade angesagte Freizeitgerät zu transportieren oder Stückgut zu laden, ohne daß gleich ein reines Zweckmobil des Weges kommt.

Vor dem Hintergrund dieses komplexen Lastenhefts entwickelte Mitsubishi die Space-Baureihe, eine schon optisch herausragende Neuentwicklung. Die wahren Qualitäten liegen dabei unter dem aerodynamisch geformten Blechkleid (cw=0,35). Neue technische Details, gepaart mit bewährten Basiskomponenten, haben ein Auto entstehen lassen, das gleich mehrere Lücken auf dem weltweiten Automarkt schließt. Genaugenommen sind der Mitsubishi Space Runner und sein größerer Bruder, der Space Wagon, Allroundtatente für Freizeit, Beruf und Hobby.

|

|

|

|

Das Modellprogramm

Das neue Space-Programm von Mitsubishi ist in zwei verschiedene Modelltypen unterteilt: den 3-türigen Space Runner und den größeren, fünftürigen Space Wagon. Beide Fahrzeuge besitzen grundsätzlich die gleiche Fahrwerksstruktur. Dennoch gibt es eine Reihe von gravierenden Unterschieden. Zum Beispiel unter der Motorhaube: Der Runner wird einheitlich von einem neuentwickelten 1,8 Liter Vierzylinder 16V-Einspritzer über die Vorderräder angetrieben, während es den Space Wagon wahlweise auch mit permanentem Allradantrieb oder aber einem 1,8 Liter Turbo Diesel gibt. Zusammen mit den unterschiedlichen Ausstattungspaketen ergibt sich folgende Modellpalette:

Space Runner 1800 GLI DM 26.950,-

1800 GLXI DM 29.850,-

1800 GLXI Automatik DM 31.550,-

Space Wagon 1800 GLXI DM 32.150,-

1800 GLXi Automatik DM 33.850,-

1800 GLX Turbo Diesel DM 32.950,-

1800 GLXI Allrad DM 37.950,-

Metallic-Lackierung DM 490,-

Zweifarben-Lackierung (nicht für GLI) DM 690,-

Alte genannten Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Stand: August '91.

|

|

|

|

Die Karosserie und das Styling

Mitsubishi führte im Herbst 1983 den Space Wagon im Markt ein. Er war als Trendsetter der erste PKW, in dem die Vorzüge einer siebensitzigen Limousine und kompakte Außenabmessungen vereint wurden. Die langgestreckte, hohe Karosserie mit dem riesigen Radstand, der breiten Spurweite und den kurzen Überhängen paßte kaum in ein gängiges Konzept. Die erste Generation der Großraumlimousinen war geboren. Mit steigenden Verkaufszahlen wurden bis heute in Deutschland alleine 25.000 Space Wagon zugelassen.

Die logische Weiterentwicklung dieses Konzepts findet sich in der neuen Generation der Space-Limousinen. Die konsequente Umsetzung des aerodynamischen Know-how zeigt sich in dem cW-Wert von 0,35. Unabhängig von diesem Wert weiß die neue Baureihe zu gefallen: die flach liegende Frontscheibe, die tiefe Gürtellinie, die sanften Rundungen und die großflächige Verglasung des nutzbaren Innenraums. Keine Frage, die beiden neuen Mitsubishi präsentieren sich völlig eigenständig und signalisieren dennoch Flottenverwandtschaft.

Am erstaunlichsten ist für den Betrachter aber sicherlich die Tatsache, daß der neue Space Wagon gegenüber dem Vorgängermodell ein deutliches Plus an verfügbarem Platz bietet. So wird über den ersten beiden Sitzreihen jeweils 25 Millimeter mehr Kopffreiheit garantiert, die innere Breite wuchs um 45 Millimeter und der Fußraum ebenfalls um 25 Millimeter.

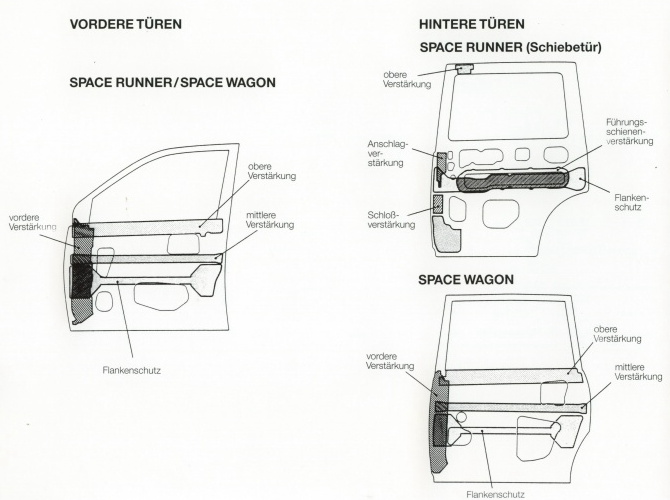

Neben der Geräumigkeit, der Optik, der Aerodynamik und der Vielfältigkeit der Space-Karosserien standen aber noch zwei weitere, äußerst wichtige Faktoren im Mittelpunkt der Konstruktion: Sicherheit und Stabilität. Deshalb ist die selbsttragende Stahlkarosse in allen zentralen Punkten mit Verstärkungen versehen. Diese und die gesamte Struktur des Stahlblech-Körpers sind so berechnet, daß im Falle einer Kollision' vorausbestimmte Verformungen stattfinden. So wird Aufprallenergie vernichtet, bevor sie zu den Insassen vordringt.

Besonders gefährlich wird es für Passagiere immer dann, wenn die einwirkende Kraft von der Seite in die Türen kommt. Nur in diesem Bereich haben die Insassen nämlich direkten Kontakt mit der Außenhaut; die Knautschzone beschränkt sich auf wenige Zentimeter. Bei den beiden neuen Mitsubishi Modellen sorgen deshalb integrierte Türverstrebungen für zusätzlichen Schutz. Die aus dickem Stahlblech profilierten Schutzbügel verlaufen längs zur Fahrtrichtung und stützen sich im massiven Schloß- sowie Scharnierbereich ab. An diesen Stellen werden die Türstreben von breiten Blechen gehalten, so daß sich im Ernstfall die Aufprallenergie über eine möglichst breite Fläche hin zur A-, B- und C-Säule verteilt.

Die Türstreben erweisen sich darüber hinaus auch bei einem Front- oder Heckaufprall als nützliche und vor allem stabile Helfer, denn die einwirkenden Kräfte werden mittels der Streben derart nach vorne oder hinten geleitet, daß der Innenraum der Space-Mobile lange Zeit nahezu unversehrt bleibt. Dadurch lassen sich selbst nach schwersten Karambolagen meist noch alle Space-Türen ohne nennenswerten Kraftaufwand öffnen. Zum Streben nach einem Maximum an Sicherheit paßt auch das Umfeld des Tanks. Der im Space Runner 55 und im Space Wagon 60 Liter fassende Behälter ist vor der Hinterachse, fern jeglicher Knautsch- und Prallzonen, plaziert. Zusätzlich sorgen ein Absperrventil und ein spezielles Entlüftungssystem dafür, daß selbst dann noch kein Benzin unkontrolliert austritt, wenn das Auto wider Erwarten doch einmal auf dem Dach ausrollen sollte.

Weniger der Sicherheit, als vielmehr dem Energiebewußtsein und letztlich der Optik dient ein anderes Detail der Space-Karosserle: Ein neuartiger, kleinerer Kühler, der Rohstoff spart und dessen Wirkungsgrad sich gegenüber bekannten Versionen dennoch um gut zehn Prozent verbessert hat. Nicht zuletzt dank dieser

platzsparenden Methode war es überhaupt erst möglich, unter der recht kurzen, steil abfallenden Frontpartie alle notwendigen Aggregate unterzubringen.

Die harmonische Linienführung des Space Runner und Space Wagon kommt nahezu ohne schmückenden Zierrat aus, dennoch sehen sie weder langweilig noch uniform aus. Lediglich die soliden Seitenstoßleisten und die Einfassung der Heckscheibe dienen gleichzeitig als Stilelement.

|

|

|

|

Die Motoren

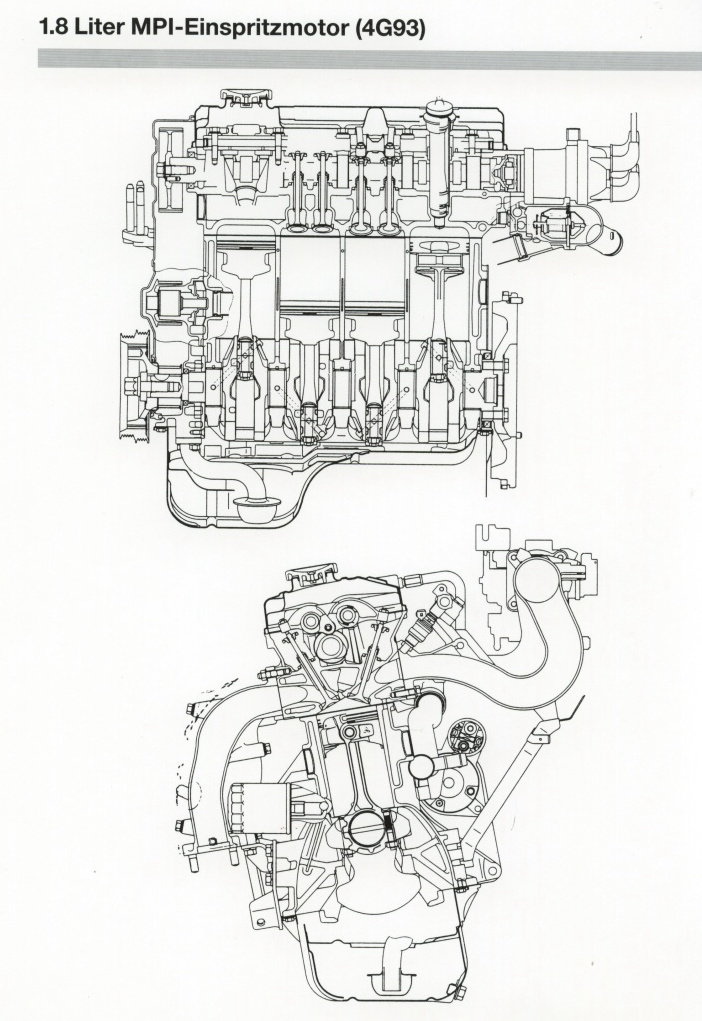

Wann immer ein Automobilhersteller ein neues Produkt präsentiert, wird sehr früh die Frage nach der Motorisierung gestellt. Zu Recht. Die Energiequelle unter der Motorhaube bestimmt maßgeblich den Charakter eines Autos. Bei der Space-Baureihe konzentriert sich die Triebwerkspalette auf zwei Vierzylinder. Der eine wurde speziell für das mannigfaltige Anforderungsprofil des neuen Mitsubishi konstruiert. Er verfügt über eine obenliegende Nockenwelle, vier Ventile pro Zylinder und bekommt das bleifreie Super-Benzin computerunterstützt dosiert in Richtung Brennräume gespritzt. Der andere ist in seiner Grundform schon aus der bisherigen Space Wagon - Generation bekannt, verfügt gleichfalls über eine Einspritzung, hat aber einen Abgas-Turbolader und braucht Diesel-Kraftstoff. Jeder für sich spricht eine andere Zielgruppe an.

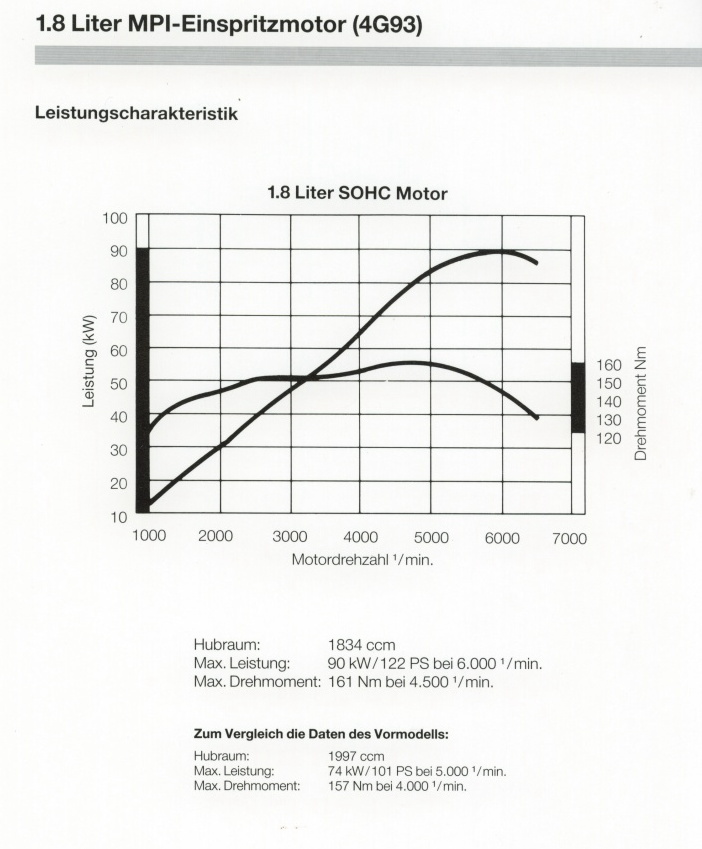

Der 1,8 Liter 16V-Benziner mit Einspritzung

1.834 Kubikzentimeter Hubraum

90 kW (122 PS) bei 6.000 Umdrehungen

161 Newtonmeter Drehmoment bei 4.500 Umdrehungen

|

|

|

|

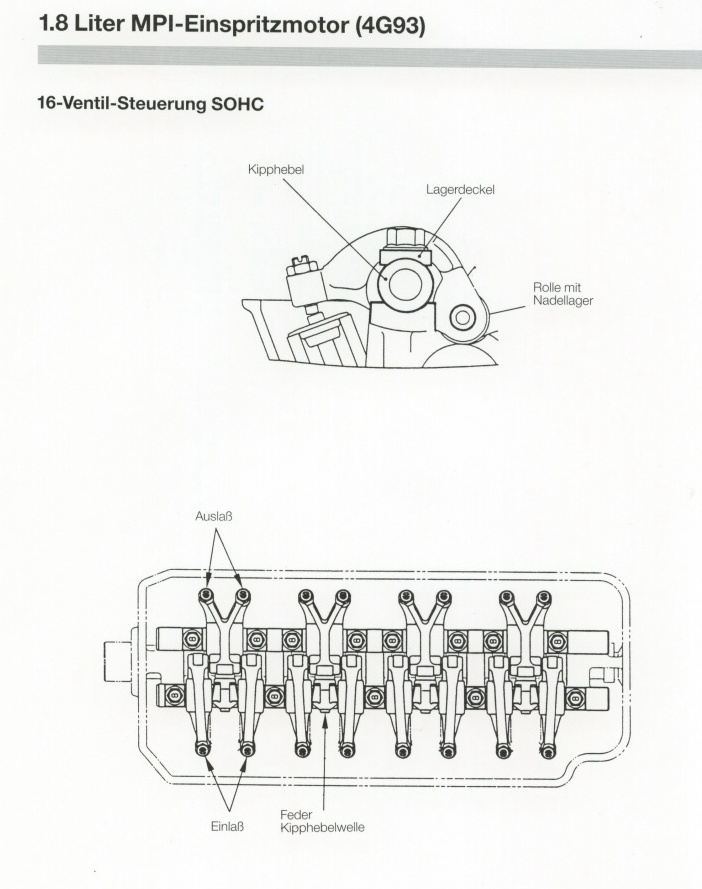

Der jüngste Sproß aus der Mitsubishi Motorenschmiede hat's im Kopf, genauer, im Zylinderkopf. Dort sind nämlich insgesamt 16 Ventile untergebracht, und nur eine Nockenwelle sorgt für den notwendigen Ventilhub. Mit dieser bislang wenig verbreiteten Lösung ist es den Mitsubishi Technikern gelungen, die Vorteile zweier unterschiedlicher Motorenkonzepte zu vereinen.

Da wäre zum einen die klassische Zweiventilgeometrie, wie sie bei den meisten Ottomotoren eingesetzt wird. Eine Öffnung für das Benzin/Luftgemisch und eine für die verbrannten Abgase - das ist ohne großen technischen Aufwand mittels einer zentralen Nockenwelle zu schaffen und hat den Vorteil, daß die Arbeit sehr leise und ohne große Reibungsverluste vonstatten geht.

Demgegenüber steht der in Mode gekommene Vierventil-Kopf. Bei diesem System liegen über jedem Zylinder gleich vier Öffnungen für die Be- und Entsorgung der Brennräume. Vorteile: Ein wesentlich besseres Ansprechverhalten des Motors bei höherer spezifischer Motorleistung, eine extrem flach verlaufende Drehmomentkurve und in aller Regel auch ein günstigerer Benzinverbrauch. Andererseits folgt daraus eine intensivere Geräuschentwicklung und vor allem ein Mehr an mechanischem Aufwand, denn normalerweise verlangen Mehrventiler nach einer zweiten Nockenwelle pro Zylinderreihe.

Normalerweise, wohlgemerkt. Nicht aber beim neuen Reihenvierzylinder von Mitsubishi. Die kompakte Konstruktion kommt trotz 16 Ventilen mit nur einer Nockenwelle aus. Des Rätsels Lösung ist ein ausgeklügeltes System neuartiger Kipphebel. Die unscheinbaren Metallbügel sind ohnehin seit vielen Jahren ein Aushängeschild der Mitsubishi Motorenbauer, denn schon früh verwendeten die Ingenieure aufwendige Nadellager, um die Reibung zwischen Nockenwelle und Kipphebel zu minimieren. So auch beim neuen Space-Motor, in dem je ein Y-förmiger Hebel zwei Auslaßventile bedient, während auf der Einlaß-Seite pro Ventil ein eigener Kipphebel für den gewünschten Hub sorgt.

|

|

|

|

Das Ergebnis dieser technisch sehr anspruchsvollen Lösung kann man hören. Oder - besser - praktisch nicht hören, denn die Geräuschentwicklung des Vierventil-Antriebs ist nicht mehr erwähnenswert. Bei Tempo 100 sind das gerade mal 68 db Fahrgeräusch im Innenraum. Damit nicht genug: Die Laufkultur des Leichtgewichts rechtfertigt den mechanischen Aufwand. Nicht zuletzt dank der wenigen bewegten Massen und der reduzierten Reibungsverluste stehen schon bei 2.500 Umdrehungen mehr als 150 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung; bis hin zur Maximaldrehzahl bleibt dieser Wert nahezu konstant. Diese gleichmäßige Kraftentfaltung liegt gleichfalls im Trend einer veränderten Autophilosophie. Anders als noch vor wenigen Jahren, bevorzugen die meisten Autofahrer heute weniger eine drehzahl- und schaltintensive Fortbewegung, sondern vielmehr ein entspanntes Reisen ohne viel Gangwechsel und ohne unüberhörbare Drehzahlspitzen. Schon allein wegen des mittlerweile so hohen Benzinpreises. Apropos: Der 16V-Motor benötigt in Verbindung mit dem 5-Gang Getriebe nach EG-Norm im Drittelmix ganze 8,5 Liter auf 100 Kilometern.

Natürlich beschränken sich die technischen Leckerbissen des Motors nicht nur auf den Zylinderkopf. So ist es beispielsweise gelungen, den neuen Motor in seinen äußeren Abmessungen extrem klein und damit auch leicht zu halten. An dieser Stelle ein Vergleich mit dem bewährten Vorgängermodell des Space Wagon. Der hatte 200 Kubik mehr Hubraum, aber mit 101 PS über 17 Prozent weniger Leistung. 157 Newtonmeter bei 4.000 Umdrehungen stehen heute 161 Nm bei 4.500 Umdrehungen gegenüber. Noch ein Beispiel für die Qualität des 16-Ventilers: Dank einer erfolgreichen Diät wiegt die Neukonstruktion beachtliche zehn Kilo weniger, als der Treibsatz im beliebten Vorgänger-Modell.

|

|

|

|

Mit einem Bohrung/Hub-Verhältnis von 81 zu 89 Millimetern präsentiert sich der Winzling als Langhuber, was wiederum ein Plus an Laufkultur und Drehmoment garantiert. Die zentral angeordneten Zündkerzen und die dachförmigen Brennräume tun ein übriges. Doch selbst die feinste Motormechanik kann sich nicht richtig in Szene setzen, wenn die Peripherie, das Motormanagement mit Zündung und Einspritzanlage, nicht mindestens auf dem gleichen Niveau arbeitet. Kein Wunder also, daß beim neuen Motor eine ECI-Multi-Point-Einspritzanlage montiert wird, sicherlich eine der modernsten Anlagen dieser Art.

Den elektronischen Background der ECI-Anlage bildet ein 8-Bit Hochgeschwindigkeits-Prozessor mit je einem RAM- (Random Access Memory) und ROM-(Read Only Memory) Memory. Nur mit Hilfe dieses Bauteils ist es jederzeit möglich, die ideale Zusammensetzung des Luft/Benzin-Gemischs im Ansaugtrakt zu definieren und zu regulieren. Insgesamt sechs verschiedene Eckdaten registriert der Computer mehrmals pro Sekunde: Die Stellung des Gaspedals, die Motordrehzahl, die angesaugte Luftmasse, die Temperatur der Ansaugluft, die Kühlwassertemperatur und den tatsächlichen Luftdruck der Umgebungsatmosphäre. Aus den so ermittelten Daten errechnet das ECI-System den präzisen Einspritz-Zeitpunkt für jeden Zylinder und die Einspritzdauer, also auch die Einspritzmenge.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Kurz vor dem geregelten Drei-Wege-Katalysator wacht die Lambda-Sonde über den Sauerstoffgehalt im Abgas. Aus diesem Wert läßt sich ableiten, ob die Einspritzanlage optimal dosiert und der Verbrennungsablauf wunschgemäß verläuft. Kommt es an der Sonde zu Unregelmäßigkeiten, wird der 8-Bit-Prozessor informiert. Der sorgt binnen Sekundenbruchteilen für eine Korrektur der Einspritzung und/oder der Zündanlage. Bei einem Defekt im Bereich der Gemischaufbereitung kann es vorkommen, daß der ideale Sauerstoffwert trotz aller Bemühungen nicht erreicht wird. Das ist die große Stunde der Schadstoff-Check-Diagnose. Über ein kaum zu übersehendes Warnlicht informiert sie den Fahrer, daß er momentan nicht mit optimalen Emissionswerten unterwegs ist und bei einem Vertragshändler vorstellig werden sollte.

Selbstverständlich ist die aufwendige ECI-Anlage auch für andere Extremfälle programmiert. Der Kaltstart wird deshalb genauso zuverlässig erledigt wie lange Vollgaspassagen oder Fahrten mit maximaler Zuladung. Es gibt keine Situation im Alltag eines Mitsubishi Space Runners oder Space Wagon, für die das ECI-Programm keine optimalen Werte auf Lager hat. Auch dann nicht, wenn beispielsweise Benzin minderer Qualität getankt wurde und motormordende Frühzündungen drohen. Für solche Fälle gibt es einen Klopfsensor, der den Zündzeitpunkt verändert.

Derart perfektioniert, überzeugt der neue Vierventiler auch mit einer bemerkenswerten Laufkultur. Nahezu vibrationsfrei und unhörbar verrichtet er über der Vorderachse seine Arbeit. Und das mit großer Zuverlässigkeit. Weshalb der bemerkenswerte Motor natürlich von der außergewöhnlichen Mitsubishi Garantie berücksichtigt wird. Drei Jahre und bis zu 100.000 Kilometern steht der Hersteller für Defekte am Produkt gerade. Und das nicht erst seit der neuen Space-Generation. Das Vertrauen ins eigene Produkt hat sich bereits 1986 durch die Einführung der Langzeitgarantie dokumentiert.

|

|

|

|

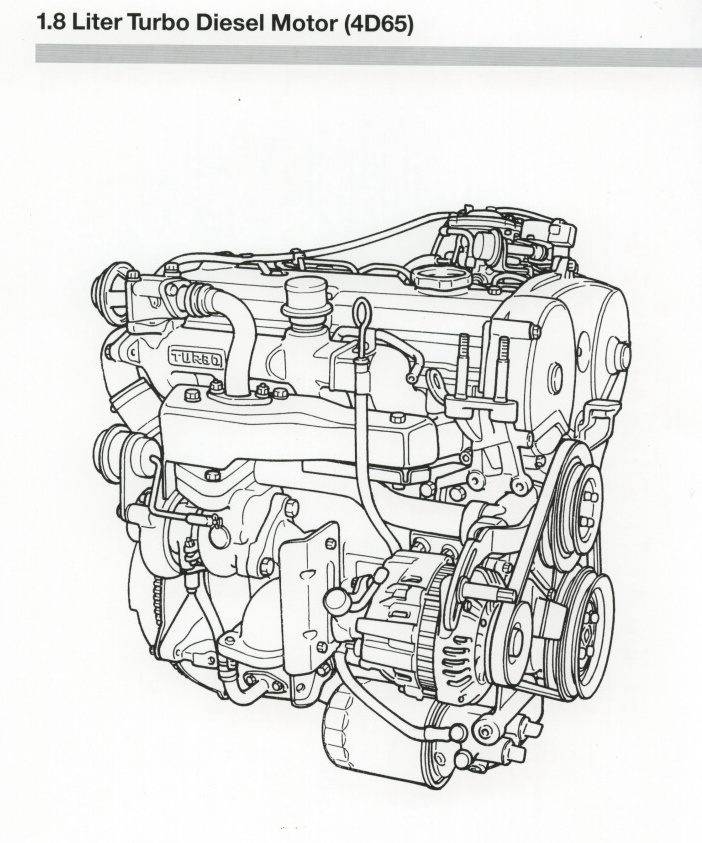

Der 1,8 Liter Turbo Diesel

1.796 Kubikzentimeter Hubraum

55 kW (75 PS) bei 4.000 Umdrehungen

152 Newtonmeter Drehmoment bei 2.500 Umdrehungen

Rund 20 Prozent aller Space Wagon - Käufer haben sich in der Vergangenheit für die besonders ökonomische Diesel-Variante entschieden. Vor allem gewerbliche Fahrzeugnutzer greifen gerne auf einen Selbstzünder zurück. Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und geringer Spritverbrauch zählen zu den Tugenden der Diesel-Triebwerke.

Das ist beim Mitsubishi Selbstzünder nicht anders. Der im Space Wagon angebotene Diesel verfügt zudem über einen Abgasturbolader und präsentiert sich damit wesentlich agiler als vergleichbare Motoren ohne Turbo. 75 PS mobilisiert der Wagon-Diesel und begnügt sich laut EG-Norm im Drittelmix mit 7,9 Litern Diesel auf 100 Kilometern.

Besonders angenehm fällt der Motor in punkto Laufkultur und Durchzugskraft auf. Schon aus dem tiefen Keller der Leerlaufdrehzahl heraus packt das Triebwerk und schiebt den Space Wagon mühelos durch den Wind. Das maximale Drehmoment von 152 Nm erreicht der Motor schon bei 2.500 Umdrehungen.

Verdichtet wird über den jetzt ölgekühlten Kolben im Verhältnis 22,2 zu 1. Der Bohrungsdurchmesser beträgt 80,6 Millimeter, und auf dem Weg von UT nach OT legt jeder Kolben 88 Millimeter zurück. Macht genau 1.796 Diesel-Kubik Hubraum.

|

|

|

|

|

|

Das Getriebe

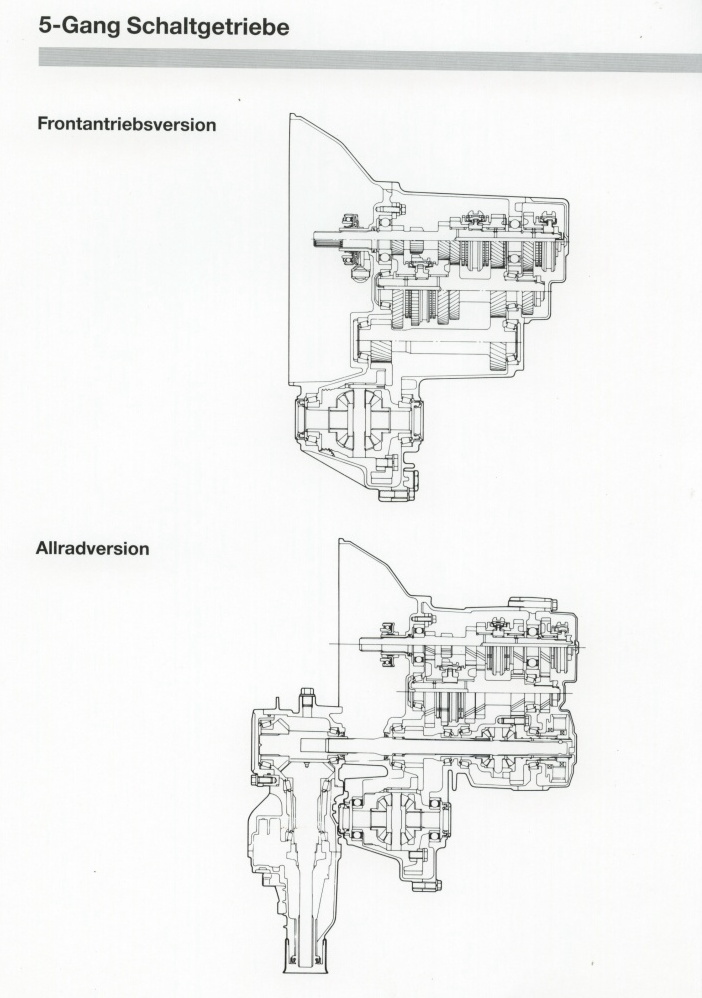

Damit die angebotenen Motoren ihr Drehmomentpotential in allen Geschwindigkeitsbereichen umsetzen können, haben beide Space-Fahrzeuge serienmäßig ein Fünfgang-Getriebe. Somit ist gewährleistet, daß die Autos in allen Verkehrssituationen im günstigsten Wirkungsgrad des Motors unterwegs sind. Das Resultat: ein erstaunlich niedriger Spritverbrauch und ein munteres Fahrtemperament der beiden neuesten Mitsubishi. Eine sehr exakte Schaltkulisse, kurze Wege des zentral angeordneten Hebels und die verblüffende Leichtgängigkeit des über Schaltzüge gesteuerten Getriebes sorgen zudem für ein Maximum an Bedienungskomfort.

Als trennbare Schnittstelle zwischen Motor und Getriebe fungiert eine hydraulisch betätigte Einscheiben-Kupplung, die sich dem natürlichen Verschleiß entsprechend selbst nachstellt.

Natürlich gibt es die beiden Space-Mobile auf Wunsch auch mit einem Automatik-Getriebe. Der neue elektronisch gesteuerte 4-Stufen-Automat ist ein Paradebeispiel moderner Ingenieurskunst, denn die einzelnen Schaltvorgänge sind kaum noch spürbar, und lediglich ein Blick auf den Drehzahlmesser macht den Wechsel der Fahrstufe deutlich. Eine Besonderheit der Mitsubishi Automatik ist zweifelsohne die Wandlerüberbrückungskupplung. In den Fahrstufen zwei, drei und vier sorgt sie dafür, daß bei konstanter Geschwindigkeit die Motordrehzahl um bis zu 300 Umdrehungen gesenkt wird. Normalerweise arbeitet der Wandler mit einem durchaus gewollten Schlupf und erreicht z.B. beim Beschleunigen damit eine gewisse Drehmomentverstärkung. Bei gleichmäßiger Fortbewegung jedoch, mit aktivierter Überbrückungskupplung, entfällt dieser Schlupf, denn die Verbindung zwischen Motor und Antriebsstrang ist in diesem Zustand nicht mehr hydraulisch, sondern mechanisch. Die Folge: Der Spritverbrauch reduziert sich gegenüber dem bisherigen Space Wagon mit Automatik von 10,2 auf 9,1 Liter Super im Drittelmix.

|

|

|

|

|

|

Der Antrieb

Space Runner und Space Wagon sind in ihrer Basisversion klassische Fronttriebler. Da beide Fahrzeuge über nahezu identische Aufhängungspunkte verfügen, ist auch der Antriebsstrang der gleiche.

Die quer über der Vorderachse installierten Motoren entlassen ihre Energie über den zur rechten Seite zeigenden Kurbelwellenabtrieb in das direkt angeflanschte Getriebe. Hier wird die angelieferte Drehzahl, je nach eingelegtem Gang, auf das gewünschte Niveau gebracht und zum seitlich versetzt montierten Differential weitergeleitet. Von da ab sorgen die beiden Antriebswellen für den notwendigen Kraftschluß mit den Vorderrädern. Dank einer nahezu idealen Gewichtsverteilung aller Runner- und Wagon-Bauteile und der damit verbundenen, ausgeglichenen Achslastvertellung bieten schon die frontgetriebenen Space-Fahrzeuge ein Höchstmaß an Traktion. Der Haftwert zwischen Reifen und Fahrbahn ist in allen Verkehrssituationen gleichermaßen von Bedeutung: Beim Beschleunigen genauso wie beim Bremsen und während der Kurvenfahrt.

Umso mehr, wenn der ausgewählte Weg durch Regen, Schlamm oder Steine rutschig ist. In solchen Fällen garantiert der Allradantrieb ein Plus an Sicherheit. In Sachen 4WD (Four-Wheel-Drive) hat Mitsubishi viel Erfahrung, denn schon 1934 gehörte ein damals revolutionäres Allradsystem zum angebotenen Lieferumfang des Mitsubishi PX 33. Seit dieser Zeit zählt die 4WD-Mechanik "made by Mitsubishi" zum Feinsten, was der Markt anbietet. So auch beim Space Wagon, den es im Gegensatz zum Space Runner auf Wunsch auch mit Vierradantrieb gibt.

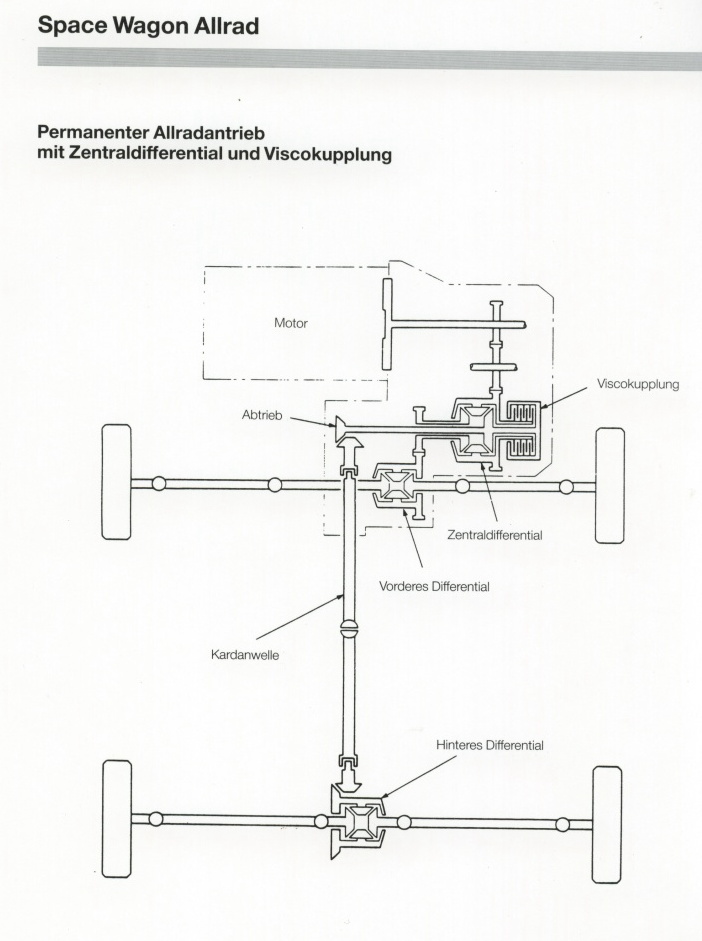

Das 4WD-System des neuen Space Wagon arbeitet permanent, muß also im Zweifelsfall nicht erst manuell aktiviert werden. Bis zum 5-Gang-Getriebe unterscheidet sich der 4WD-Antriebsstrang wenig von dem der frontgetriebenen Versionen. Danach kommt es zu gravierenden Unterschieden. So verfügt beispielsweise das Getriebegehäuse über eine zusätzliche Ausformung, um eine in dieser Form neuartige, extrem kompakte Kombination von Zentraldifferential und Visco-Kupplung aufzunehmen. Von hier aus wird die Motorkraft zu gleichen Teilen über je ein Achsdifferential an die Vorder- und Hinterräder verteilt. Das Besondere der Allradanlage ist neben der Funktionsweise vor allem das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise der einzelnen Komponenten.

Daß auch kleine Bauteile Großes leisten können, wird anhand der Visco-Sperre (VCU) deutlich. Unmittelbar hinter dem Zentraldifferential in Aktion, registriert das Bindeglied sofort, wenn es zu Drehzahlunterschieden zwischen Vorder- und Hinterachse kommt. Diese sind ein deutliches Zeichen dafür, daß es an einer Achse zu Traktionsverlusten kommt. In solch einem Fall orientiert sich die Visco-Einheit an der niedrigeren Raddrehzahl, denn die ist wiederum ein deutlicher Hinweis auf die momentan beste Traktion. Erst wenn sich wieder alle vier Räder nahezu gleich schnell drehen, wird das Verhältnis der Kraftvertellung wieder in Richtung 50:50 normalisiert. Allerdings nur dann, wenn nicht plötzlich ein Radpaar erneut aus der Reihe tanzt und für gravierende Drehzahlunterschiede sorgt.

Die VCU-Einheit hat aber noch einen anderen Vorteil. Sie sorgt dafür, daß die sonst bei einfachen zuschaltbaren Allradantrieben häufig auftretenden Verspannungen im Antriebsstrang eliminiert werden.

|

|

|

|

|

|

Das Fahrwerk

Ob schnelle Autobahnen, enge Serpentinen oder dichter Stadtverkehr - mit dem Space Runner und Space Wagon macht das Autofahren richtig Spaß. Ermüdungsfrei, schnell und doch sicher. Das garantiert hauptsächlich das neukonstruierte Fahrwerk mit Einzelradaufhängung aller vier Räder, einem langen Radstand, minimalem hinteren und vorderen Überhang sowie einer leichten und dennoch stabilen Karosserie.

Die moderne Fahrwerkskonzeption hat es den Designern leicht gemacht, ein optisch ansprechendes Kompaktauto zu bauen. Zudem ergibt sich auch ein ganz praktischer Effekt: Die ebene Ladefläche bei den neuen Modellen liegt angenehm niedrig und ist dadurch sehr leicht zu be- und entladen. Die Ladekantenhöhe beträgt nur ca. 630 mm.

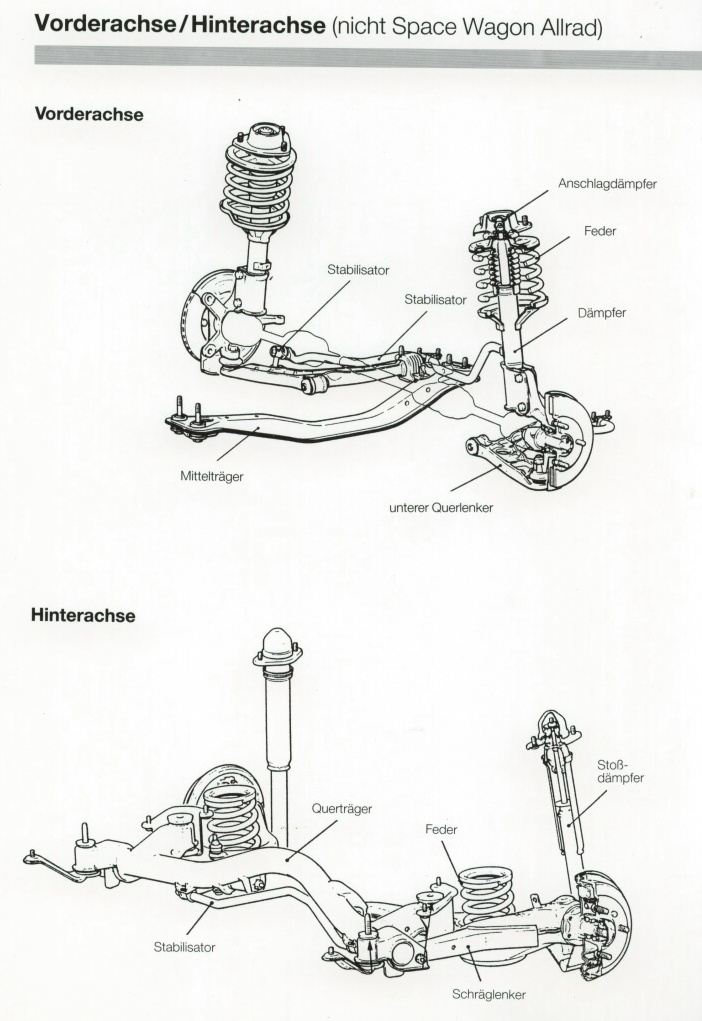

Die Vorderachse ist schnell charakterisiert: McPherson-Federbeine und geschmiedete Dreieckslenker sorgen unter allen Bedingungen für hohe Spurtreue, extreme Wendigkeit und für eine außergewöhnliche Dämpfungsqualität, wie man es beispielsweise vom Pajero oder Galant her kennt.

Bei der raumsparenden Schräglenker-Konstruktion der Hinterachse ist es den Ingenieuren gelungen, den Kundenwunsch nach Komfort und Sportlichkeit Ideal zu kombinieren. Der Achsträger wurde vierfach an der Karosserie elastisch aufgehängt, wodurch vor allem Geräusche und Vibrationen merklich besser isoliert werden. Zu diesem Träger führt von jedem Hinterrad ein V-förmiger, flach gebauter Schräglenker. Um vor allem den Platz im Innenraum durch vorstehende Ausbuchtungen oder Befestigungspunkte so wenig wie nur eben möglich zu beschneiden, trennte Mitsubishi Schraubenfedern und Stoßdämpfer; beide sind jetzt direkt auf dem Schräglenker weit auseinanderliegend und in unmittelbarer Nähe zum Rad montiert.

Zwei zusätzliche Querstabilisatoren verstärken den Kontakt der 185/70 R 14 Räder zur Fahrbahn, verringern die fliehkraftbedingte Seitenneigung der Karosserie und verbessern so die Straßenlage. Darüber hinaus sind alle Space Wagon mit lastabhängigen Stoßdämpfern an der Hinterachse ausgerüstet. So bleibt gewährleistet, daß auch ein voll beladener Wagon nichts von seinen Komforteigenschaften verliert.

|

|

|

|

|

|

Das Allrad-Fahrwerk

Das Fahrwerk der Space Wagon Allrad-Version mußte natürlich auf das zu erwartende Einsatzgebiet des Fahrzeugs abgestimmt werden. So liegt zum Beispiel die gesamte Karosserie um 15 Millimeter höher, Federn mit längeren Wegen und verstärkte Aufhängungsteile sorgen dafür, daß der Allrad Space Wagon auch im Gelände nicht auf Abwege kommt.

|

|

|

|

|

|

Die Bremsen

Die neuen Zeitgeist-Mobile aus dem Hause Mitsubishi dokumentieren ihre Flexibilität nicht zuletzt durch recht üppige Zuladungskapazitäten. Im Runner dürfen bis zu 514 Kilo zugeladen werden, im Wagon sogar bis zu 665.

Getreu dem physikalischen Gesetz, Energie gleich Masse mal Beschleunigung, stellen das erfreuliche Ladevolumen und die bemerkenswerten Fahrleistungen der beiden neuen Mitsubishi gehobene Ansprüche an die Bremsen. Deshalb packt in allen Space Modellvarlanten vorne je ein Sattel um groß dimensionierte, innenbelüftete Bremsscheiben, während an der Hinterachse selbstnachstellende Trommelbremsen die Arbeit übernehmen. Selbstverständlich garantieren zwei unabhängige Bremskreis-Systeme zusätzliche Sicherheit. Der Space Wagon mit Allradantrieb ist übrigens serienmäßig mit einem Anti-Blockler-System (ABS) ausgerüstet.

Allradantriebe, gleich welcher Bauart, stellen besondere Anforderungen an ABS-Systeme, denn die recht aufwendige Verknüpfung im Antriebsstrang muß unter allen Umständen kontrolliert, beherrscht und verzögert werden. Deshalb vertraut Mitsubishi beim ABS-gebremsten Allrad-Wagon neben den vier Radsensoren auf die Daten eines G-Sensors. Dieser Meßgeber erkennt zweifelsfrei die tatsächliche Verzögerungsrate des Autos. Der Bremscomputer setzt diesen Wert dann in

Relation zur Momentangeschwindigkeit und den von den Radsensoren übermittelten Werten. Danach wird die Regelautomatik aktiv und verteilt den Bremsdruck in angemessener Form. Und zwar jeweils gemeinsam für vorne rechts und hinten links sowie vorne links und hinten rechts.

Die Qualitäten der Mitsubishi ABS-Anlagen beschränken sich aber nicht nur auf den reinen Sicherheitsaspekt, sondern auch auf den Komfort. So signalisiert ein pulsierendes Pedal bei den meisten Anti-Blockier-Systemen den Eingriff der Elektronik. Das ungewohnte Zittern im rechten Fuß irritiert nicht selten den ohnehin in einer Streßsituation befindlichen Fahrer. Deshalb entwickelten die Mitsubishi-Ingenieure ein neuartiges Ventil, das die Schwingungen im geregelten Bremskreislauf aus dem Pedal filtert.

|

|

|

|

Die Lenkung

Wenn es um das präzise Dirigieren eines Automobils geht, ist ein Kompromiß gefragt. Einerseits soll die Lenkung nämlich möglichst leichtgängig sein, andererseits darf die Person hinter dem Lenkrad nie das Gefühl bekommen, die Vorderräder hätten kaum noch Kontakt zur Straße. Die Aufgabenstellung wird dadurch erschwert, daß sich ein langsam bewegtes Fahrzeug wesentlich schwerer lenken läßt, als ein zügig bewegtes. Bei allen Space-Varianten wird dieses Problem mit einer drehzahlkorrigierten Servohilfe überzeugend gelöst. Im Klartext: Space Runner und Space Wagon sind sowohl im Stadtverkehr spielerisch zu bewegen als auch souverän über kurvige Landstraßen oder lange Autobahnpassagen zu lenken, ohne daß der gewünschte Fahrbahnkontakt auf der Strecke bleibt.

|

|

|

|

Der Innenraum und die Ausstattung des Space Runner

Genaugenommen ist der Space Runner der kleine Bruder des Space Wagon. Das wird schon durch den um 20 Zentimeter kürzeren Radstand (2.520 mm) deutlich. In der Breite (1.695 mm) nehmen sich beide Autos nichts. Davon profitieren natürlich vor allem die Runner-Insassen. Auf den fünf Sitzplätzen wird überdurchschnittlich viel Kopf-, Bein- und Ellbogenfreiheit geboten, ohne daß deshalb auf Stauraum verzichtet werden muß. 676 Liter (VDA dachhoch) faßt der durch eine große Heckklappe bequem zu beladende Kofferraum in jedem Fall.

Die hohe, aber dennoch wohlproportionierte Karosserie gab den Konstrukteuren einen erfreulichen Spielraum beim Thema Sitzposition. Mit dem Ergebnis, daß Runner-Passagiere, vom Fahrer bis zum fünften Mann an Bord, wirklich entspannt und bequem sitzen können und dank der gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern leicht erhabenen Position einen nahezu perfekten Überblick über das Verkehrsgeschehen genießen. Was nicht heißen soll, daß Space Runner Fahrgäste ihr Gefährt gleich erklimmen müssen. Ganz im Gegenteil: Die weit nach unten gezogenen Türen erleichtern den Einstieg für jung und alt.

Die für ein Fahrzeug dieser Gesamtlänge (4.290 Millimeter) ungewöhnliche Großzügigkeit im Innenraum ist ein untrügliches Indiz für die durchdachte und konsequente Struktur der gesamten Einheit. Der quer eingebaute und leicht nach vorne geneigte Motor muß hier genauso erwähnt werden wie die kompakten Radaufhängungsteile samt Federn und Dämpfern, die platzsparende Tankkonstruktion und die geschickte Plazierung des Reserverads. Nicht zuletzt die mit 1.640 Millimetern beachtliche Gesamthöhe des Space Runners vermittelt das in dieser Klasse wohl einmalige Gefühl von Raum.

Erst einmal an Bord, werden die Insassen mit umfangreichen Komfortdetails und der Fahrer mit wirklich kompletten, übersichtlich plazierten Bedienungselementen verwöhnt. Der erste Eindruck ist ja bekanntlich der beste, und deshalb gibt sich das gesamte Styling des Interieurs modern, harmonisch, aber auf keinen Fall verspielt. Als Beweis nur ein Beispiel von vielen: Die durch augenfreundliche Farbkontraste leicht lesbaren Instrumente wechseln bei den GLXI-Modellen mit dem Einschalten des Fahrlichts ihre Grundfarbe, um so auch bei Dunkelheit optimal ins Auge zu fallen.

Der Space Runner wäre kein echter Mitsubishi, wenn die Konstruktion der beiden Sitzreihen nicht vielfältige Umgestaltungsmöglichkeiten bieten würde. So lassen sich die 50:50 geteilten Lehnen der hinteren Sitzbank einzeln umklappen, und die Sitzbank selbst stellt sich mit wenigen Handgriffen hochkant hinter die Vordersitze. Das Ergebnis der Platzwechsel-Aktion ist ein formschöner Kleinkombi mit enormen Nehmerqualitäten oder 1.498 Liter Ladevolumen nach VDA-Norm dachhoch. Beispielsweise passen zwei komplette Mountain-Bikes aufrecht stehend ins Space Runner-Heck. Und wer gar seinen Umzug mit dem Runner über die Bühne bringen will, kann die hintere Sitzbank mit wenigen Handgriffen komplett entfernen. 1.630 Liter Stauraum (VDA-Norm dachhoch) stehen jetzt zur Verfügung. Wem das immer noch nicht ausreicht, der muß sich einen Anhänger ausleihen. 1.600 kg gebremste Anhängelast kann der Space Runner eine 10prozentige Steigungen hinaufziehen. Bis 12 % Steigung sind es immer noch gute 1.200 kg.

Durchdacht und praxisnah präsentiert sich auch der Rest der serienmäßigen Ausstattung. Da kann selbst bei der GLi-Grundversion nicht mehr von einer klassischen Basisvarlante gesprochen werden. Dazu ist das Gesamtpaket wahrlich zu umfangreich. So lenkt jeder Runner-Fahrer servounterstützt. Mehr noch: Alle Runner sind mit einem Heck-Scheibenwischer ausgerüstet, haben zwei elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel, verfügen vorne über höhenverstellbare 3-Punktgurte, eine Nebelschlußleuchte, Intervallschaltung für die Scheibenwischer, getönte Scheiben und eine heizbare Heckscheibe.

Noch umfangreicher kann es die GLXI-Ausstattung. Neben allen Details des GLi bietet sie beispielsweise ein neigungsverstellbares Lenkrad, eine Zentralverriegelung, ein elektrisches Glas-Schlebe-Hebedach, einen Drehzahlmesser und zusätzliche Heizkanäle für den Fond. Mehr geht kaum noch, und deshalb suchen Space-Kunden eine aufpreisintensive Optionsliste vergeblich. Lediglich die unterschiedlichen Farbkombinationen lassen dem persönlichen Geschmack den notwendigen Spielraum.

Wieviel Know-how und Kundennähe in der neuen Mitsubishi Generation steckt, wird auch an einer anderen Tatsache deutlich. Bei Tempo 100 beträgt das im Innenraum hörbare Fahrgeräusch gerade mal rund 68 dB. Da läßt es sich auch ohne Strapazieren der Stimmbänder jederzeit in normalerer Tonlage kommunizieren.

|

|

|

|

Die Sicherheit

Trotz aller Verkehrsregeln, Tempolimits und Vorschriften kommt es in Deutschland beinahe alle 15 Sekunden zu einem Unfall, an dem ein Auto beteiligt ist. Das heißt mit anderen Worten: Die Sicherheitsreserven eines Automobils sind permanent im potentiellen Praxistest. Dies vor Augen, haben sich die Space-Konstrukteure einige Gedanken gemacht, wie das Leben der Passagiere und das anderer Verkehrsteilnehmer möglichst optimal zu schützen ist. Herausgekommen ist ein Sicherheitskonzept, das im aktiven wie im passiven Bereich Akzente setzt.

Zum Beispiel durch den integrierten Flankenschutz in allen Space-Türen. Massive Stahlblechprofile absorbieren im Ernstfall kinetische Energie und schützen die Insassen auf diese Weise bei seitlichen Auffahrunfällen. Die Verstrebungen sind übrigens auch bei den 3-türigen Runnern auf beiden Seiten gleichermaßen integriert. Auf der Fahrerseite, wo sich nur eine Tür öffnet, ist das hintere Seitenteil entsprechend verstärkt.

|

|

|

|

Ebenfalls vorbildlich: die höhenverstellbaren 3-Punktgurte auf den Vordersitzen, die zusammen mit den gleichfalls höhenverstellbaren Kopfstützen einen wirksamen Schutz bieten. Perfekt auch der nahezu durchgängig gepolsterte Innenraum. Darüber hinaus sind alle in der Fahrgastzelle verarbeiteten Kunststoffe aus schwer entzündlichem Material. Die großflächigen Stoßfänger und die weithin sichtbaren, hoch platzierten Leuchteinheiten dienen genauso der aktiven Sicherheit, wie das leicht untersteuernd ausgelegte Fahrwerk und die großzügigen Glasflächen, die einen fast uneingeschränkten Rundumblick garantieren. Zusammen mit der leicht erhabenen Sitzposition sind Space-Passagiere den meisten anderen Verkehrsteilnehmern in Sachen Überblick und frühzeitige Gefahrenerkennung weit voraus.

Aktive Sicherheit bietet aber auch die Motorenpalette, ob 16-Ventiler oder Diesel. Dank des vorbildlichen Drehmomentverlaufs und der dynamischen Leistungscharakteristik können Space-Fahrer sich in allen Situationen darauf verlassen, daß ihr Fahrzeug über ausreichende Reserven verfügt, um gegebenenfalls zügig aus einer Gefahrensituation zu kommen. Unter die Rubrik Sicherheit fällt natürlich auch die serienmäßige Servolenkung aller Space-Varianten, und selbst so unscheinbare Details wie völlig versenkte Türgriffe haben unter anderem den Sinn, das Verletzungsrisiko zu minimieren.

Erwähnenswert sind sicherlich auch die neuen Bedienungsschalter und -knöpfe im Innenraum. Jeder einzelne ist beleuchtet, so daß sich der Fahrer auch bei Nacht einzig auf den Verkehr konzentrieren kann und nicht im Halbdunkel des Armaturenbretts fummeln muß.

|

|

|

|

|